前沿

更多

想象一下,你是一头刚刚踏上社会的毕业生。

新的开局,新的挑战,此时此刻的你,拥有的仅仅是一张薄如蝉翼的文凭,两只空空如也的手,一脸的懵懂无知,外加一丁点藉由无知泛生而出的愚勇。

对于游戏规则一无所知的你,如何在这场不是你死就是我活的社会游戏中幸存下来,站稳脚跟?

难如登天。但并非毫无出路。

想象一下,你是一头刚刚踏上社会的毕业生。

新的开局,新的挑战,全无经验的你,在一位自媒体大V的带领下,毕业两年,你的月薪已经达到了5万元人民币。

难如登天的挑战,至此迎刃而解。

好了,相信聪敏如你,应该也看出来这段内容的主角是谁了:没错,依旧是你我都不陌生的咪蒙。

“咪蒙的助理,她曾在《南方都市报》带过的实习生,毕业两年,如今月薪5万人民币。”

看,耳熟能详。

作为2016年崛起速度最快、话题性最强、争议声音最大(以上全部没有“之一”)的中国自媒体大V,咪蒙永远不会让爱嚼舌根子的互联网看客失望:从一炮而红的《致贱人:我凭什么要帮你》,到杠上开花的《致 low 逼:不是我太高调,而是你玻璃心》,再到变本加厉横扫微信的《懵逼了!我的儿子失学了。。。》、《生活不只有诗和远方,还有傻逼甲方》、《有趣,才是一辈子的春药》、《永远爱国,永远热泪盈眶》、《现在为什么流行睡丑逼了?!》、《口红我自己买,你给我爱情就好》、《职场不相信眼泪,要哭回家哭》……在过去的一年中,隔三差五,这种咄咄逼人的咪蒙式标题就会在我们的朋友圈中砸起滔天巨浪。

树大招风,枪打出头鸟,出头的椽子总先烂,一年收获800万粉丝的背后,萦绕在咪蒙周围的争议永远没有平息过:问候三代以内直系亲属的人身攻击纯属家常便饭,社交媒体长篇累牍的剖析批判屡见不鲜,至于恨屋及乌引发群体性对立导致SNS文攻武卫的事例,但凡是朋友圈里不光是养生秘笈的人多少都见识过——但是即便如此,即便骂声再大争议再多,依旧盖不住一个既有的事实:咪蒙的公众号啊,真他妈的值钱啊。

早在2015年年底,想要让咪蒙接单打宣传,基本报价就已经飚到了一篇15万人民币的档位——须知彼时这个微信公众号刚刚运营三月有余。这还只是个开始,十二个月之后,2016年年底,咪蒙的代理人公布了最新的合作报价:68万人民币,一篇。至于接不接单,另算。

只要四五篇文章,就能赚回燕郊或者昌平的一个首付,这番身价,足以让一众发迹于微博的前浪大V黯然神伤——然而,即便报价已经高到了这种地步,趋之若鹜围着咪蒙寻找合作的商家依旧不胜枚举——为啥?

“因为值啊。”

答案就是这么简单。相比于辛辛苦苦做推广拉用户,找咪蒙合作导流的成本依旧要合算得多——既然性价比这根杠杆硬硬地还在,为啥要纠结那几十万的小钱?

“有钱,有钱当然能上天啊。”

洛阳纸贵,咪蒙文贵,高昂的合作报价之后,一个让所有中国创业者头大如斗的问题,历历在目:

流量成本越来越贵了。猎取用户的行为,越来越变成有钱人的游戏了。

流量之咒

对于所有的互联网营销从业者来说,获取流量,是他们每天早上睁眼开始就必须直面的KPI魔咒。

无论是PV(Page View,页面访问数量),UV(Unique Viewer,独立用户数量)还是MAU(Monthly Active Users,月活跃用户),诸如此类的缩写指向的其实都是一个概念:流量。

——那么什么是流量?

简单来说,就是我们发布在互联网平台上的内容,最终吸引吃瓜群众前来围观的数量。

对于如今的互联网产业来说,曲高和寡孤芳自赏是毫无意义的,也别去扯什么酒香不怕巷子深的鬼话,生产出的内容只有得到公众关注招致强势围观乃至二次传播,网媒的工作才有意义。

流量的多寡,决定了平台的价值。导流,就是我们的目的。

——这听上去毫无实际意义,难道不是吗?

从你自己一个人的视角来看确实毫无意义,但如果“你”代表的不再是一个个体而是成百上千乃至上万人呢?成千上万个“你”步调一致地统一行动会产生何种力量,拿破仑的军队与昂热那座倒霉的桥已经做出了证明,还不懂的话去翻翻物理课本,回想一下“共振”这个概念的定义吧。

勒庞在《乌合之众》当中说过数量即是正义,完全正确,流量的价值正是源自于此。

——但这还是无法解释技术含量的问题,这难道不是与互联网开放自由的精神相违背吗?

自由是个好东西,但自由永远不是免费的。虽然你在互联网上获取信息和服务的行为本身往往无需支付代价(暂且不论付费阅读一类的话题),但这种行为本身消耗的是另一种成本,时间。

借用张靓颖的话来说,就是你的时间非常值钱。如何让这份值钱的时间消耗在自家平台,这就是获取流量行为的意义,也是让所有互联网运营人员最头痛的技术问题。

——但这又有什么价值呢?即便有成千上万人在你的平台上消耗了时间贡献了流量,最终他们的行为依旧是甩手走人而已,这又有什么意义呢?

没错没错,你一定是个机灵的家伙,懂得看完内容就走,不去点击页面那些花花绿绿的弹窗,更懂得用ADblock屏蔽那些碍眼的广告——但是,你的个人行为不代表作为群体的流量提供者也能聪明到如法炮制,即便那些埋伏在大众中的蠢货比例要远远低于我们的预期——比方说只有10%——但只要基数足够大,最终依旧可以产生惊人的总数额。这种有所折扣但依旧可以有所进项的行为,就是获取流量的行为最终价值。

归根结底,获取流量的直接意义仅仅是提高曝光率而已,之后就交给概率统计学吧。如果转化结果不够满意的话,我们还有优化内容和马太效应等一堆后手,但前提是必须平台有人看有流量,否则一切都是白搭。

——所以说你究竟在担忧什么呢?

我在担忧的是,在如今这个信息泛滥的时代,想要用循规蹈矩的手段获取流量实在是太贵太难了。天哪,你压根想象不到这有多贵多难。

流量之乱

“必须支持。毕竟这是第一台国产游戏主机。”

2016年6月11日,在北京悠唐购物中心举办的“战斧F1全平台现货首发——暨北京实机体验会”现场上,即便人声嘈杂,身处现场的我依旧听到了上面这句姿态十足的群众发言。

我不清楚诸位对此感受如何——至少在我看来,考虑到宣发阶段所鼓吹的对应用户群体,相比于“钓到了一头含金量可观的冤大头”这种乐观到近乎傻气十足的结论,“如今的水军已经进化到如斯地步”恐怕才是更接近于真相的答案——要不然,真正的国产主机游戏玩家再蠢也不至于相信这种脱胎于安卓机顶盒的东西也能撼动主机游戏行业吧?智商税不是这么缴的,朋友。

营造人头攒动的阵势,并用看似不经意的自言自语调整现场的舆论氛围,这种神似邀请临时演员助威吆喝行为,仿佛已经成为了如今线下营销水军队伍的做派——聪敏如你想必早已经发现了,这不就是把互联网水军造势的套路从线上抄到线下了嘛。

开诚布公地说,不管是贴吧、微博、微信还是知乎乃至bilibili,如今但凡是上点规模有点社交元素能够吸引公众关注进行宣传从而转化成实际流量的平台,水军产业都不会缺席——从最简单的刷赞刷喜欢刷转发,到声势浩大的刷屏评论,只要愿意掏钱,你想要的账面效果就没有实现不了的——至于反作弊机制是否有效、是否存在内幕交易这类灰色话题,暂且不议也罢。

如果是放在四五年以前,那么这种你卖我买各取所需皆大欢喜的交易自然无甚问题;但自从2013年国内创业浪潮雄起以来,整个营销行业的市场格局就彻底不一样了。

一方面,在稳步升温的创投潮流影响下,众多闪亮登场的创业新贵纷纷捞到了多少不一的投资金额,“大家账上都有钱了”;另一方面,尽管创业者的数量在一夜之间以指数爆炸的规模放肆增长,但作为受众的用户规模却没有水涨船高地同步提升——换句话说就是僧多粥少,有钱也不见得买得起稀饭;再加上长久以来,水军造势的产业早已让真正的受众群体心生厌倦逐渐产生了免疫,即便加大在这方面的砸钱力度,最终的效果往往依旧不尽人意——这还是没有考虑水军报价也在水涨船高的理想状况,实际成本如何,只能说谁做运营谁知道。

一方面是层出不穷的竞品,另一方面则是节节攀升的水军营销成本,对于如今的创业者来说,他们面临的局面就是如此进退两难。百般无奈之下,他们只得把目光转向了曾经被视作“备用方案”的内容宣传营销方——“即便不能简单粗暴地扩大声势,至少提高曝光率也行!”

就是在这种“内容为(营销/流量)王”的潮流影响下,以咪蒙为代表、擅长创造爆点内容引发多次主动传播的互联网大V身价才会与日俱增;也正是在这种稳步上涨的报价影响下,“曝光率”不再是单价无足轻重的概念,实际用户的获取成本最终被提升到了前所未有的高度上。

回望现代媒体诞生的欧洲,媒体诞生的早期具有很强的“社群”性质,一群喜欢马球的人,会轮流主办一期《马球月报》;冒险家协会,会定期刊出《航海指南》杂志;喜欢艺术收藏的大型俱乐部,大家会轮流制作《收藏周刊》,为周刊写作为荣。在一个个社群中,“媒体”这个产品成为连接的纽带,这就是媒体最初的价值,也是以一种“非广告”模式活下去的方式。接上期所言,我们将分析从传统媒体到新媒体的今天。流量担当的媒体该产生什么样的价值。

小鱼变大之前,就会先被饿死。

流量超高的过分需求,导致供给方式将流量价格推到高处,而且形成高价值标地。在PC端互联网时期,用户使用浏览器阅读内容。很容易从一个网站,跳转到另一个站点。并不存在多大的限制。

进入移动互联网时代之后,各种APP 产品取代了浏览器,成为了用户接入互联网的主要入口。在手机操作系统中,应用都被隔离在一个个流量池,彼此之间并没有链接帮助用户跳转的功能。而应用的开发开发商,自然希望用户花费更多的时间停留在自己的池中,因此为产品加入更多内容。

举个典型的例子, Facebook 推出的 Instant Article 功能。对媒体内容进行预排版,用户点击链接后,不需要跳转到原网页即可阅读经过排版的内容。这看似是方便了用户,背后则是 Facebook避免流量外溢到新闻网站的野心。而腾讯的社交软件也有这样的防治流量流失的功能存在。

微信在这一方面则做得更加彻底。直至今天,微信公众账号仍然对超链接不太友好。设计者宁可让用户通过扫描二维码的方式打开外部网站,也不愿意加入外部链接功能。而对于与自己拥有竞争关系的公司,比如对淘宝,采取过在微信端不能打开其网页的做法。

随着时间的增长,一个个封闭的 “流量池” 出现。当流量固定其内不再自由流动,建造堤坝的巨头自然有了对其定价的权利。腾讯广告业务2016年第三季的收入同比增长51%,至人民币74.49亿元。微博在2016年的广告和营销收入也较同期上涨了42%。

在这样的情况下,内容创业者们纷纷出动,寻找尚未被挖掘的流量金矿。咪蒙就是这种金矿内的最好的例证。15万元一篇文章,为投放广告的电商 APP 带来了五万多个注册用户。换算下来,获取一个用户的成本,不过三块多。而当时如果在微博这样的渠道上进行投放,成本要高出十倍不止。然而随着越来越多人开始了解这一渠道,价值洼地也就不复存在。

不少创业公司,成立之初的目的就是将自己打造成一个像微博、微信那样拥有巨大影响力的平台,然后向广告主收费。为了完成这一使命,它们先会购买流量进行推广,制造话题、积累人气,逐步完成从流量买家到卖家的身份转换。

然而流量如此昂贵,怀抱着这一想法的创业公司会发现,早期购买流量就已经花费大量融资,难再有余钱投入到产品研发、运营,这些真正对产品具有深远影响的板块。 随着时间推移,用户由于产品体验不佳纷纷离去,买来的流量成为了数据库中的“僵尸户头”。对于创业公司来说,这情形自然是毁灭性的打击。长此以往,小鱼变大之前,就会先被饿死。

流量之贵,内容为王

流量之贵,已经到了切肤之痛的地步,然而却带动了内容创业的兴起。像咪蒙、同道大叔、papi酱此类的拥有媒体从业经历,文字具有极强识别度的专业人士,一时受到许多投资人追捧。媒体人创业具有天然的优势。首先了解媒介的基本诉求,个性鲜明的上乘文字,无需推广用户就会自动转发、产生流量,拥有极高的商业价值。其次在获取流量时拥有一定的话语权。在流量昂贵的当下,能生产优质内容的创业者,可以进行最低成本的创业工作。一台链接互联网的设备足以。

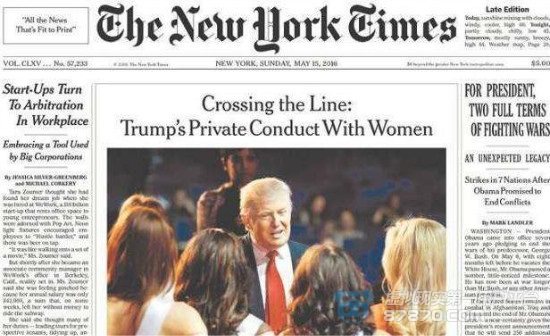

然而内容只是获取用户的途径,但无法作为产品进行商业变现。但仍然可以分解出三种商业模式进行操作。广告营销、电商化、内容付费。当然,它们之间并不是互相独立的。其中,与互联网创业追求规模化的本质最契合的,是电商。广告营销与内容付费的局限性都很明显。一个微信公众号广告位有限。无论价格怎样只能算一个好的买卖。内容付费则对创作者要求极高,需要长期的品牌建设。拿付费阅读体量最大的《纽约时报》来说,他已经做了166 年。

因此,绝大多数内容创业者也都将电商作为未来发展重点。希望利用富有人格化的 IP,如王思聪少爷的女友雪梨,其淘宝店的净营收每年都过亿元。而以星座起家的同道大叔一夜之间就套现近两亿。

内容只能是新娘的嫁衣

这种既定的发展轨迹没错,但是在特定的环境下就会存在诸多问题。在资本遇到寒流的时候,创业融资变得困难。而内容创业者的电商化进程,必定需要考虑成本的压力所在。活命才是重要的选题。为了保证公司资金稳健,内容创业者接手了众多能带来收益的广告和营销。因为流量始终稀缺,广告营销都具有高度的活跃性。

但是广告好赚钱,为什么还要冒着资金链紧张,引起公司倒闭的可能,去做电商化改造。查一查BAT的市值我们就会明白很多事。只依靠广告营收的百度与后两位巨头相比就捉襟见肘了。而当初屹立不倒的三大门户网站,在不断分流的当下,其主要收益已由广告转向了其他商业模式。即便付费阅读体量最大的《纽约时报》与阿里巴巴相比,其市值也就是后者是十分之一。

而且已经转型成功的“一条”、“二更”“蘑菇街” 显然是看到了京东、淘宝这样的电商巨头在内容输出上的努力。这三家公司都通过签约网络红人、开设直播、举办线下活动的方式,夯实品牌文化,利用优质内容弥补自然增速的放缓。而另一边在社交领域撞了一鼻子灰的阿里,也打起了内容的主意,最近在支付宝做今日头条版的朋友圈,说简单点,就是用户可以在支付宝选择自己感兴趣的内容看,内容暂时由支付宝邀请的人去生产。未来会不会开放,不知道,不过业内人士都不怎么看好确实是真的。

然而,更多的内容创业者可能更多的想模仿同道大叔和Papi 酱那样,陷入了常规的更新、维护,由于各种各样的原因推迟着转型和改造。他们的惧怕不无道理,万一转型失败了呢?

从这个角度来看,内容创业基本属于伪命题。它更应该被称为内容作为获客手段的创业。用户被吸引过来后,等待他的是何种产品、服务,这才是应该被讨论的话题。流量在手中,应该如何高效变现,是现阶段内容创业者最需要考虑清楚的问题。

热门文章

-

空间遥感载荷相机研制商「星际光遥」完成近

发表于2025-11-19 10:22:00

-

AI基础设施厂商「基流科技」完成近亿元B

发表于2025-11-14 14:10:00

-

Dexmal原力灵机融资近10亿元,阿里

发表于2025-11-14 12:01:00

-

云新信息完成数千万元A+融资,平云资本领

发表于2025-11-14 11:19:00

-

华曙图灵完成数千万元Pre-A轮融资,泸

发表于2025-11-13 11:46:00

-

AI+数学驱动计算加速,智子芯元完成数千

发表于2025-11-12 15:36:00

-

无限宇航完成Pre-A轮融资,深担创投领

发表于2025-11-12 15:06:00

-

医疗大模型企业「全诊医学」完成1亿元B轮

发表于2025-11-12 14:51:00

-

云脉芯联完成超5亿元A轮融资,上海科创集

发表于2025-11-10 16:12:00

-

一年融两轮,时的科技完成3亿元B++轮融

发表于2025-11-07 12:55:00